Project Description

Marktstraße 16, Aurich

Im Zweifel gegen den Angeklagten

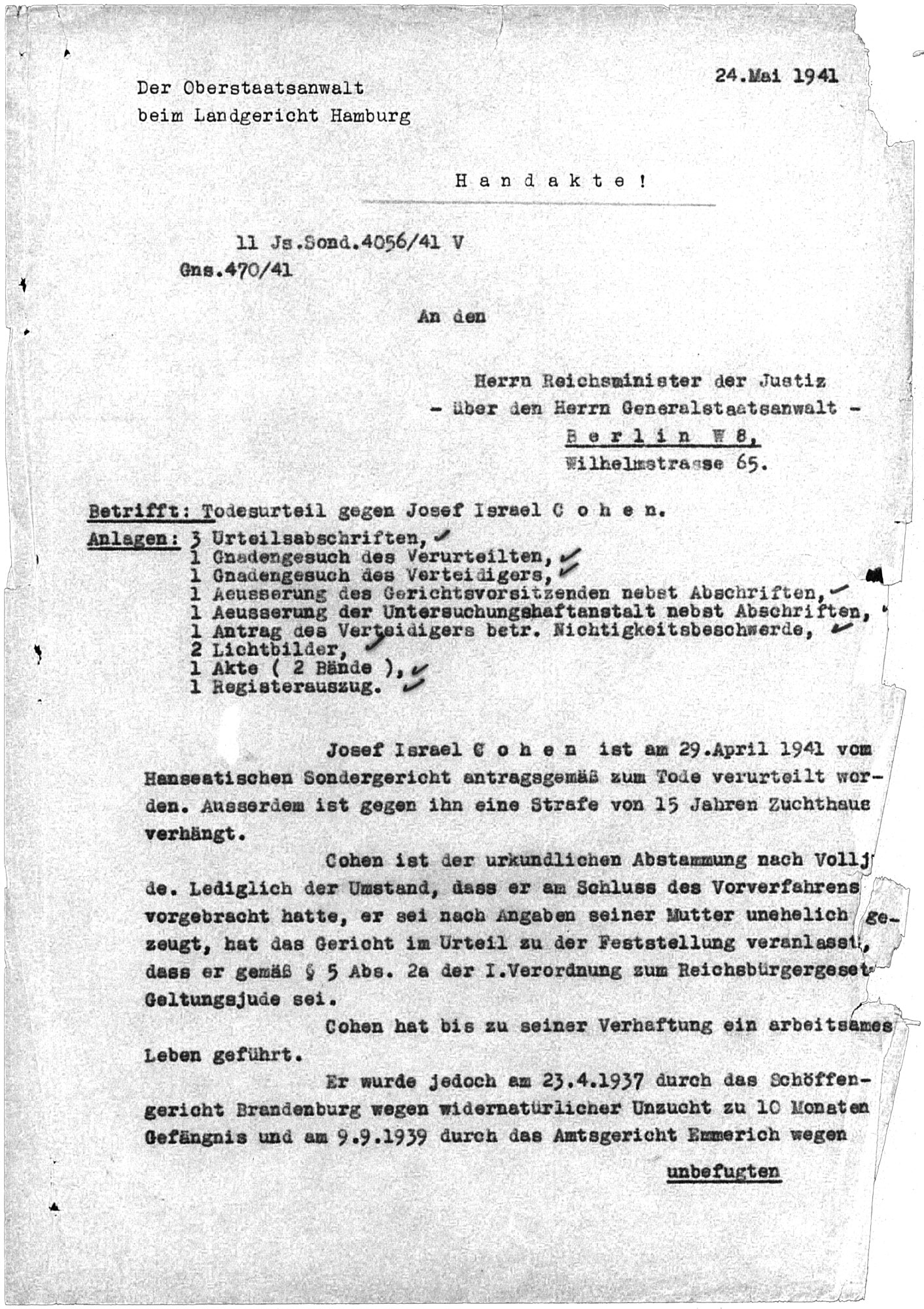

Josef Cohen wird wegen „Rassenschande“ zum Tode verurteilt

Josef Cohen ist ein gut aussehender, junger Mann, der „Schlag“ bei den Frauen hat. Er ist jedoch auch leichtsinnig und schert sich wenig um antijüdische Gesetze – zumal er oft seine jüdische Herkunft verschweigt. In gewisser Weise muss man ihn als einen Draufgänger bezeichnen. Der junge Mann hält sich gern in Gastwirtschaften und bei Tanzveranstaltungen auf. Beim Alkohol sagt er auch nicht Nein, er ist in diverse Prügeleien verwickelt und wird auch beim Diebstahl erwischt – und das Mitte der 1930er Jahre, als den Juden per Gesetz schon fast alles verboten ist, selbst das Sitzen auf der Parkbank.

Josef Cohen ist ein Handwerkerbursche und Seemann – mit dem ganzen unsteten Leben, was dazugehören kann. Als er 1939 in die Fänge der Justiz gerät, ist er wohnhaft in Hamburg gemeldet, konkret in der Eckernförder Str. 65. Vom moralischen Standpunkt aus gesehen hat Josef Cohen sich sicherlich einiges zuschulden kommen lassen. Strafbar und am Ende tödlich endet es für ihn nur durch das 1935 erlassene, perfide und rassistisch zu nennende „Blutschutzgesetz“. Und durch einen überambitionierten Hamburger Kriminalsekretär und einer Justiz in Hamburg, die unter fragwürdigen Methoden zu einem Todesurteil gegen ihn kommt.

Der Start von Josef Cohen ins Leben muss als unglücklich bezeichnet werden. In den Wirren des Ersten Weltkriegs kommt er am 25. März 1917 als sechstes Kind von Jette Cohen (1890–1950, geb. Hess) und dem Schlachter Abraham Cohen (1877–1943) zur Welt – jedenfalls offiziell. Ob Abraham Cohen tatsächlich sein leiblicher Vater ist, ist unklar.

Josef Cohen ist sehr früh auf sich selbst gestellt: Er wächst ohne seine Mutter auf, die die Familie verlässt, als er noch ein Kleinkind ist. Schon mit zwölf Jahren, 1929, geht er in ein jüdisches Lehrlingsheim nach Düsseldorf und erlernt dort das Schlosserhandwerk. Er kommt nur noch selten zurück nach Ostfriesland, wo er in Aurich von 1923 bis 1929 die Volksschule besucht hatte. Später findet er nur schwer eine Anstellung und arbeitet mal hier und mal dort. Familiär entwurzelt und im Leben immer öfter mit Antisemitismus konfrontiert, wechselt Josef Cohen oft die Arbeitsstelle, ehe er in Hamburg auf der Köhlbrandwerft eingestellt wird und schließlich 1938 als Heizer auf dem Schlepper „Reiher“ der Elbe-Dampfschiffahrts AG in Hamburg anheuert. In den Akten findet sich als seine Berufsbezeichnung immer wieder Maschinenschlosser.

Der ungeklärte Vaterschaftsnachweis zu Abraham Cohen spielt für Josef Cohen eine wichtige Rolle, als er in Hamburg wegen des Vorwurfs der „Rassenschande“ angeklagt ist. Die Nationalsozialisten hatten 1935 mit den sogenannten Nürnberger Gesetzen und den darin enthaltenen Vorschriften „zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ den sexuellen Umgang von Juden und „Ariern“ unter Strafe gestellt.

Josef Cohen bringt im Prozess vor, dass er lediglich Jude 2. Grades laut Definition des Rassengesetzes sei, da sein Vater „Arier“ wäre. Er möchte dadurch ein milderes Urteil erwirken. Um der Aussage Rechnung zu tragen, macht ihn das Gericht zu einem „Geltungsjuden“. Die Mutter, die sich zu dem Zeitpunkt des Verfahrens in Mailand aufhält, gibt eine eidesstattliche Versicherung ab, wonach ihr Sohn nichtehelich durch einen beim Flugplatz Wittmundhafen angestellten Techniker gezeugt worden sei. Sie könne den Namen des Mannes „aus begreiflichen Gründen“ nicht mitteilen, aber dass dieser „arisch“ sei, das versichert sie.

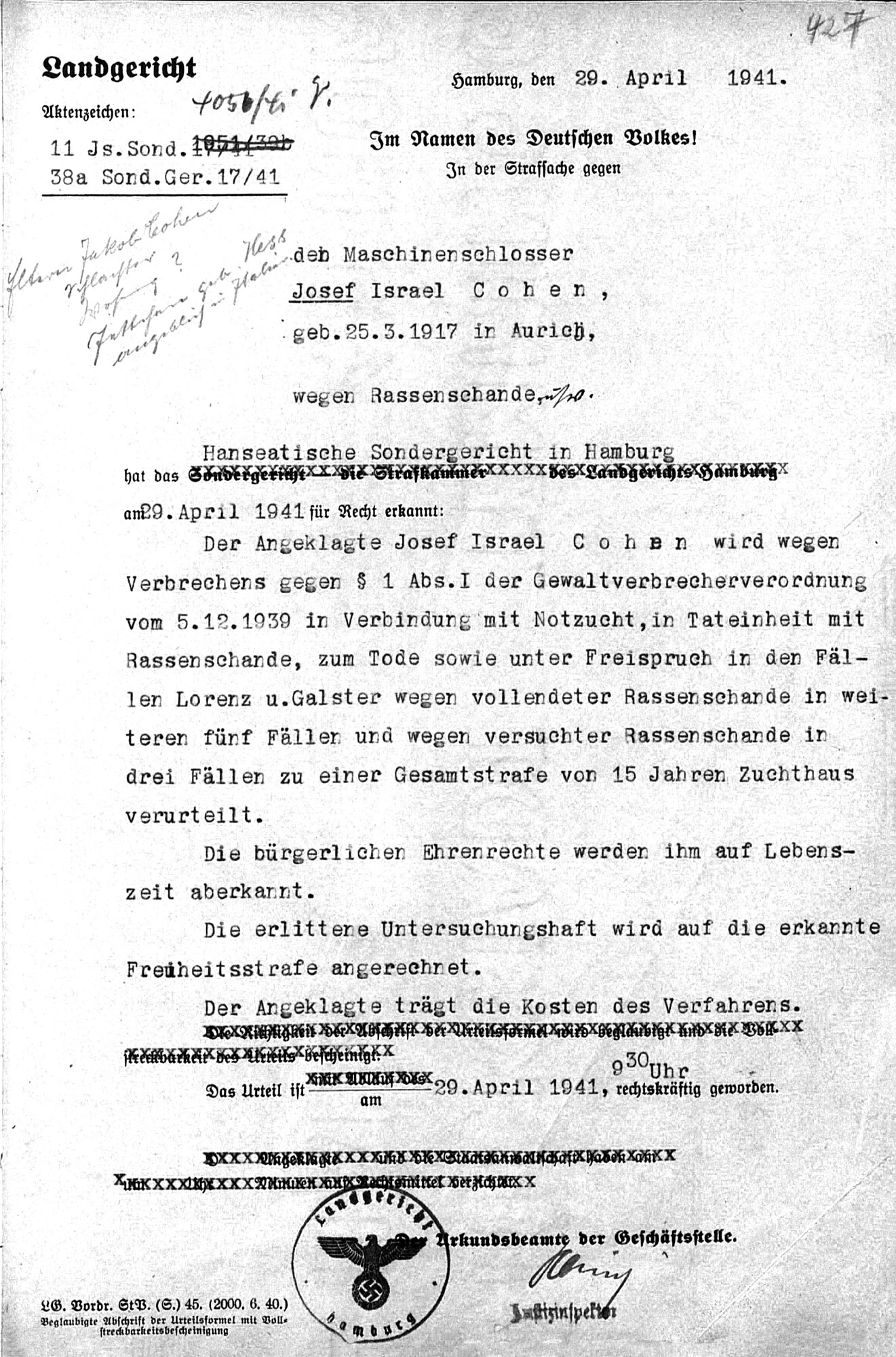

Das Sondergericht in Hamburg schert sich wenig um die Einlassung der Mutter, ignoriert auch zahlreiche Widersprüche in Zeugenaussagen und verurteilt Josef Cohen – der zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt ist – am 29. April 1941 zum Tode. Hingerichtet wird er am 26. Juni 1941. In Hamburg gibt es zwischen 1935 und 1945 drei Todesurteile wegen „Rassenschande“, in Berlin sind es vier Fälle. Insgesamt werden in Hamburg 408 Urteile wegen „Rassenschande“ gesprochen, in Berlin in 719 Fällen.

In der Praxis der Strafverfolgung hatte sich gezeigt, dass die Ermittlungsbehörden und letztlich die Justiz den Tatbestand „Rassenschande“ nur schwer beweisen konnten, wenn der Angeklagte – es waren fast ausschließlich Männer – und die nichtjüdische Frau das sexuelle Verhältnis leugneten. Dann gab es kaum Mittel, dies dennoch zu belegen.

Die Schlinge zieht sich zu – Die Folgen eines amourösen Abenteuers

Josef Cohen wird ein Vorfall zum Verhängnis, der sich in der Nacht zum 28. August 1939 in dem kleinen Ort Wendemark an der Elbe ereignet. Cohen, den alle nur „Jupp“ nennen, gehört bereits zur Besatzung des Schleppers „Reiher“ der Elbe-Dampfschiffahrts AG. Es ist ein Sonntag. Die Seeleute sind auf Landgang und kehren in ein Lokal ein. Josef Cohen lernt die 23-jährige Gertrud J. kennen, die frisch verheiratet ist und deren Mann sich gerade an der Front befindet. Es wird an dem Abend viel Alkohol getrunken. Vor dem Lokal küssen Cohen und die Frau sich mehrfach, sie werden jedoch durch andere immer wieder gestört. Als das Lokal um 3 Uhr morgens schließt, treten Josef Cohen, der 17-jährige Arbeitskollege Rudolf M., Gertrud J., ihr Bruder sowie ein weiterer Begleiter den Rückweg zu Fuß Richtung Werben an, ehe sie sich an einer Weggabelung trennen. Josef Cohen geht mit dem Arbeitskollegen alleine weiter. Nach einer Weile hören die beiden Gertrud J. aus einem Feld heraus „Hallo“ und „Jupp“ rufen. Josef Cohen begibt sich daraufhin zu ihr. In einem Graben kommt es zwischen ihnen zum Geschlechtsverkehr. Die Frau behauptet später im Prozess, dass es gegen ihren Willen geschehen sei und dass der Seemann ihr die Kehle für einen Augenblick zugedrückt habe.

Josef Cohen scheint tags darauf mit seinem amourösen Abenteuer bei seinen Kollegen geprahlt zu haben. Der Kapitän meldete den vermuteten Übergriff der Wasserschutzpolizei, nachdem auch der 17-jährige Rudolf M. als derjenige, der am dichtesten am Geschehen war, sich dazu geäußert hatte. Letztlich geht am 30. August 1939 beim Rassenschande-Dezernat der Hamburger Polizei eine Anzeige des Sicherheitsdienstes ein. Ob die Kollegen wirklich von einer Vergewaltigung überzeugt waren oder ob es nicht vielleicht eine Mischung aus Antisemitismus und Neid auf Cohens Erfolg bei Frauen war, ist nicht klar. Wirklich mitbekommen vom Geschehen hatte keiner etwas – auch Rudolf M. nicht.

Dass sich für ihn die Schlinge zuziehen könnte, ahnt Cohen ganz offensichtlich schon sehr früh. In der Nacht zum 31. August 1939 – also vier Tage nach dem Vorfall – flieht er von Bord der „Reiher“. Innerhalb kürzester Zeit befindet Cohen sich in den Niederlanden, wo mittlerweile zahlreiche seiner Verwandten leben. Er gibt später an, dass er vergeblich die Adresse seines nach Den Haag ausgewanderten Bruders – Moritz Moses Jakob Cohen (1911–1943) – gesucht habe. Warum er dann ohne Ausweispapiere mit dem Zug wieder zurück nach Deutschland fährt, ist unklar.

Jedenfalls wird er am 10. September 1939 in Emmerich, Westfalen, wegen „illegalen Grenzübertritts“ festgenommen. In einer Vernehmung gibt er später an, dass er als Heizer bei einer Schiffsgesellschaft in Duisburg angeheuert hatte. Den Grenzübertritt habe er nicht bemerkt und es dann versäumt, frühzeitig auszusteigen.

Dass sich Cohen selbst der Polizei stellt und sehr offen Vorgänge schildert, ist auch bei späteren Vernehmungen charakteristisch. Er ist offensichtlich eine „ehrliche Haut“, in einigen Situationen des juristischen Verfahrens könnte sich aber auch seine mangelnde Bildung negativ ausgewirkt haben, da er nicht immer die Tragweite seiner Aussagen überblicken konnte. Er wird zwar jeweils darauf hingewiesen, dass er die Wahrheit zu sagen habe und sich das Zugeben von Taten positiv auf sein Strafmaß auswirken würde. An manchen Stellen wäre es vermutlich taktisch klüger gewesen, sich gar nicht zu äußern und keine weiteren Anhaltspunkte für die Ermittler zu geben. Er sagt mehrfach, er könne sich zwar an Details nicht erinnern, wolle Aussagen von verschiedenen Frauen aber nicht infrage stellen. In Briefen an seine Mutter und Geschwister hat er einige Male viel klarer Stellung bezogen und Aussagen von Frauen als falsch bezeichnet.

Gerade im Fall der Gertrud J., bei dem es um den Vorwurf der Vergewaltigung geht, scheint ganz offensichtlich, dass die Frau den Vorgang wohl nicht wahrheitsgemäß schilderte – was aus ihrer Sicht sehr gut nachvollziehbar ist. Jedenfalls wäre es vermutlich für die frisch verheiratete Frau ungleich schwerer gewesen, die Vorgänge wahrheitsgemäß zu schildern. Nach Zusammenschau aller Zeugenaussagen muss man davon ausgehen, dass sie sich freiwillig auf Cohen eingelassen hat, der es verstand, auf romantische Art Frauen zu verführen. Mit Gewalt hat er es dabei nie versucht.

Sieben Monate nach dem Vorfall und dem Wissen, dass sie sich auf einen „Judenlümmel“ eingelassen hat, wie Gertrud J.es in der Vernehmung ausdrückt, ist es für sie einfacher, alles auf Josef Cohen zu schieben. Sie hat ihren eigenen Ruf zu retten, der nach Zeugenaussagen sowieso nicht der beste ist. Selbst der an besagtem Abend anwesende Bruder der J. sagt aus, dass die Schwester im Kornfeld stehend mit „Hallo“ und „Jupp“ diesen auf dem Heimweg noch einmal zu sich gerufen habe.

Gertrud J. wird – wie anderen Frauen auch – vor der Vernehmung gesagt, dass sie sich trotz der zur Aufklärung stehenden „Rassenschande“ nicht strafbar gemacht habe und es nur um die Bestrafung des Mannes gehe. Diese Regelung, die im Gesetz verankert war, hat wohl überhaupt dafür gesorgt, dass jüdische Männer in Einzelfällen angeklagt werden konnten. Darüber hinaus sind es – jedenfalls im Fall Cohen nachweisbar – viele Suggestivfragen der Ermittlungsbeamten an die beteiligten Frauen, die zu gewünschten belastenden Aussagen führen.

Bemerkenswert bei den Ermittlungen gegen Josef Cohen ist, dass zunächst überhaupt gar keine Bemühungen laufen, sich um den angezeigten Fall der Gertrud J. zu kümmern. Vielmehr laufen die Ermittlungen dahin, dass nach dem „Anfangsverdacht der Rassenschande“ erst einmal versucht wird, ihm ein vergleichbares Vergehen an seinem offiziellen Wohnsitz in Hamburg nachzuweisen, um ihn auch dort anklagen zu können. An dieser Stelle wird der übereifrige Ermittlungswille der Polizei deutlich. Der Lebensstil Cohens, der durch ein draufgängerisches Verhalten gekennzeichnet ist und mit dem er sich weitgehend den antijüdischen Drangsalierungen entzieht, stellt ganz offensichtlich eine große Provokation der Behörden dar. Diese entwickeln einen enormen Eifer, den jungen Mann hart zu bestrafen.

Da Josef Cohen ein lebenslustiger Mann ist, gibt es recht schnell Anhaltspunkte für Frauenbekanntschaften auch in Hamburg. Nachdem klar ist, dass es wohl für eine Anklage wegen „Rassenschande“ reichen wird, hangelt sich insbesondere der Kriminalsekretär Brandt von Anhaltspunkt zu Anhaltspunkt. Es werden entlang der Elbe – der Fahrroute der „Reiher“ – in Dresden, Magdeburg, Mühlberg und Werben Frauen ausfindig gemacht, bei denen ein Kontakt zu Cohen vermutet wird. Brandt unternimmt mehrere Dienstreisen, um Zeugen zu befragen. Die Vernehmungen haben dabei fast schon voyeuristischen Charakter. Teilweise bestätigen die Frauen ihren intimen Kontakt, teilweise schildern sie, dass nichts vorgefallen sei. Wenn sie einen sexuellen Kontakt zugeben, sollen sie diesen detailliert schildern.

Die Verhandlungen beginnen

Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen und 19 Monaten Untersuchungshaft wird am Donnerstag, 24. April 1941, die Hauptverhandlung eröffnet. 13 Zeugen sind benannt, dazu gehört auch Josef Cohens Kollege Rudolf M. von der „Reiher“. Es sind drei Verhandlungstage anberaumt. In der Nacht vor dem Beginn unternimmt Josef Cohen in seiner Gefängniszelle einen Selbstmordversuch. In einem Schreiben an seine Mutter, das er noch kurz zuvor verfasst hatte, legt er dar, dass er mit den Nerven komplett runter sei und seinem Leben ein Ende setzen werde. Er sehe sich nicht in der Lage, den Prozess durchzustehen, zumal er ohne Rechtsbeistand sei, schreibt er.

Das Landgericht hatte bereits am 5. Januar 1941 festgelegt, dass der „jüdische Rechtskonsulent“ Dr. Walter Schüler „mit Rücksicht auf den politischen Einschlag der Sache (Rassenschande) […] als Verteidiger“ nicht zugelassen werde. Spätestens 1938 hatten jüdische Anwälte Berufsverbot, einige durften danach noch als „Rechtskonsulenten“ Glaubensgenossen vertreten. Josef Cohen wird nicht nur der Konsulent verwehrt, auch sein Antrag auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers wird „zurückgewiesen, da die Sach- und Rechtslage nicht so schwierig ist, daß die Mitwirkung eines Rechtsanwaltes geboten ist“. Zu dem Zeitpunkt ist Josef Cohen bereits mit dem Tode bedroht. Auch die Verpflichtung eines anderen nichtjüdischen Verteidigers scheitert wenig später. Ende Januar 1941 stellt Cohen für den Rechtsanwalt Alfred Korn eine Vollmacht aus. Bereits am 5. Februar teilt der Anwalt dem Gericht mit, dass er die Verteidigung niederlege. Einen Grund, warum er bereits nach einer Woche das Handtuch wirft, nennt er nicht.

Am 14. Februar erklärt sich das Landesgericht für nicht zuständig und übergibt den Fall an das Sondergericht im Landgericht. Dies sei erforderlich, da voraussichtlich die Gewaltverbrecherverordnung angewandt werden müsse. Der Oberstaatsanwalt beantragt eine Verlegung ans Sondergericht. Seit 1933 gab es Sondergerichte – nicht nur für „Rassenschandefälle“. Sie waren jeweils den Oberlandesgerichten zugeordnet worden und stellten Gerichte außerhalb der gesetzlich vorgesehenen Gerichtsbarkeit dar. Sie dienten beschleunigten Verfahren mit sehr eingeschränkten Rechtsmitteln für die Angeklagten. Unter den Nationalsozialisten wurden massenhaft Todesurteile, langjährige Zuchthausstrafen oder die Einweisung ins Konzentrationslager durch Sondergerichte ausgesprochen – oftmals für geringfügige Vergehen.

Dass es für Josef Cohen kein fairer Prozess werden würde, war schon früher klar. Ganz offensichtlich war Cohen nicht mitgeteilt worden, dass ihm am Sondergericht doch ein Pflichtverteidiger an die Seite gestellt werde. Als am 12. April 1941 der Prozesstermin festgelegt wird, wird auch der Pflichtverteidiger angeordnet. Dem Angeklagten wird zwar der Verhandlungstermin übermittelt, nicht aber die Tatsache, dass ein Rechtsanwalt an seiner Seite sein wird. Auch die Liste der Zeugen erfährt er nicht. Rechtsanwalt Schollmeyer hat nicht einmal zwei Wochen für die Vorbereitung Zeit und bekommt offenbar keine Gelegenheit, mit seinem Klienten im Vorfeld zu sprechen.

Dass Josef Cohen ein hartes Urteil erwarten wird, zeichnet sich bereits früh ab. Nach nur drei Verhandlungstagen – am 24., 25. und am 29. April 1941 – steht das Todesurteil fest. Dabei wird die am 5. Dezember 1938 erlassene Gewaltverbrecherverordnung rückwirkend auf Josef Cohen angewandt; hierzu wird das Einverständnis des Reichsjustizministeriums eingeholt. Staatsanwalt Suhr hatte bereits am 17. Dezember 1940 Oberstaatsanwalt Schuberth auf die Möglichkeit der rückwirkenden Anwendung aufmerksam gemacht. Man könne im „Würgen der J. ein Gewaltverbrechen“ sehen, heißt es. Weiter: „Da es sich um einen besonders üblen Fall der Rassenschande handelt, dürfte Cohen auch todeswürdig sein.“ Damit ist der Kniff gefunden, Josef Cohen sehr hart zu bestrafen. Der Oberstaatsanwalt hatte die Anklageschrift bereits am 24. August 1940 fertiggestellt gehabt und ihn zu dem Zeitpunkt vorrangig der „Rassenschande“ sowie in einem Fall der „Vergewaltigung“ angeklagt. Die Steigerung erfolgte mit der rückwirkend angewandten Gewaltverbrecherverordnung.

Eine zusätzliche Rechtsverdrehung findet an dem Punkt statt, wo genau mit der besagten Verordnung festgelegt wird, dass die Körperkraft Cohens mit einer „Schieß-, Stoß- oder Hiebwaffe“ gleichgesetzt wird. Von der Anklage wegen „Rassenschande“ bleiben am Ende für das Gericht neben dem Gewaltverbrechen an Gertrud J. noch fünf Fälle der vollendeten und drei Fälle der versuchten „Rassenschande“. Als Gesamtstrafe verhängt das Sondergericht neben dem Tod durch das Fallbeil absurderweise auch noch eine 15-jährige Zuchthausstrafe. Damit war bei einer möglichen Begnadigung klar, dass Josef Cohen zumindest sehr lange ins Gefängnis muss. Bei den Vorstrafen war bei Cohen ein Tag Gefängnis wegen „illegalem Grenzübertritt“ 1939 sowie zehn Monate Haft wegen „widernatürliche Unzucht“ nach § 175 (Homosexualität) verzeichnet. Ob letzteres Verfahren bereits einen judenfeindlichen Hintergrund hatte, konnte nicht ermittelt werden.

Keine Gnade

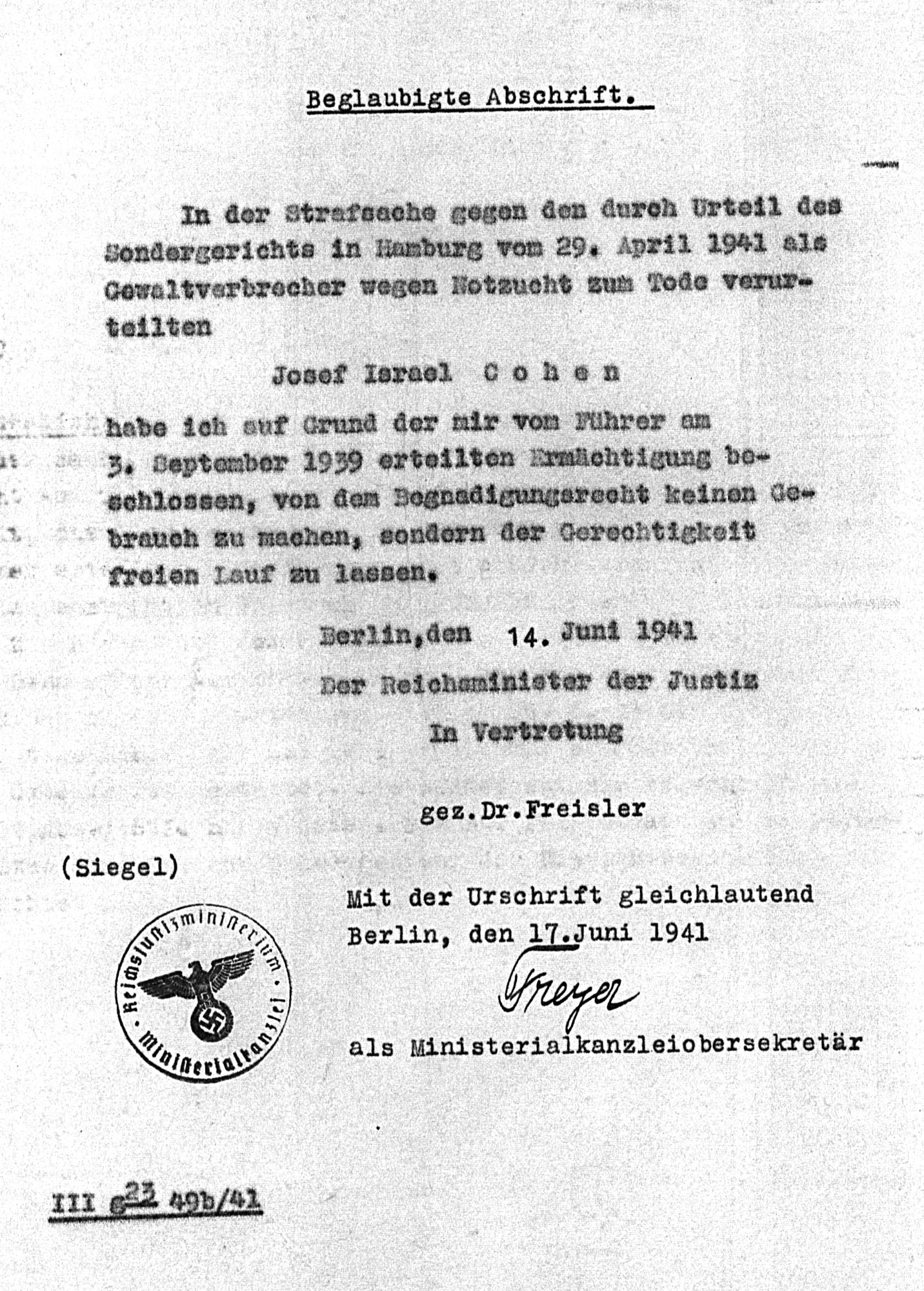

Zwischen der Urteilsverkündung und der Vollstreckung vergehen gerade einmal 58 Tage. Rechtsmittel sind gegen das Urteil nicht mehr zugelassen. Josef Cohen und seinem Verteidiger bleibt nur noch übrig, Gnadengesuche einzureichen. Dies erfolgt beim Oberstaatsanwalt durch Cohen sowie beim Reichsjustizministerium durch den Anwalt. Letzterer reicht auch noch eine Nichtigkeitsbeschwerde beim Oberreichsgericht in Leipzig ein.

Das Ministerium gibt die Linie vor. Von dort heißt es, dass „dem Recht freien Lauf“ gelassen und das Urteil vollstreckt werden solle. Unterschrieben ist die Ablehnung des Gnadengesuchs von Roland Freisler (1893–1945), der wenig später zum Präsidenten des Reichsgerichtshofes berufen wird und durch zahlreiche Todesurteile – unter anderem gegen die Hitlerattentäter vom 20. Juli 1944 oder 1943 gegen die Mitglieder der Widerstandsbewegung Weiße Rose – „Berühmtheit“ erlangt. Der Oberstaatsanwalt steht einer Urteilsvollstreckung nicht im Weg. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird erst nach der Urteilsvollstreckung vom Oberreichsrichter abschlägig beschieden.

Ein Funken gesunden Rechtsbewusstseins scheint innerhalb der Justiz noch vorhanden gewesen zu sein. Nachdem die Gnadengesuche abgelehnt worden waren, beschließt die 4. Strafkammer des Landgerichtes Hamburg unter Vorsitz des Landgerichtsdirektors Wulff nur einen Tag vor Urteilsvollstreckung die Wiederaufnahme des Verfahrens und möchte insbesondere den Punkt „Gewaltanwendung“ überprüft haben. In einer nächtlichen Sitzung hebt das Oberlandesgericht diesen Beschluss allerdings umgehend wieder auf, um den für 6 Uhr anberaumten Hinrichtungstermin nicht weit nach hinten verschieben zu müssen. Ein Dreiergremium sitzt – trotz zu erwartender Luftangriffe auf die Stadt – im Gerichtsgebäude zusammen und fällt in den frühen Morgenstunden die abschließende Entscheidung. Die Vollstreckung des Todesurteils verzögert sich lediglich um drei Stunden. Wie aus dem Protokoll hervorgeht, übergibt das Gericht um 9:03 Uhr den Verurteilten dem Scharfrichter Ernst Reindel (1899–1945) – nur 20 Sekunden später ist das Urteil vollstreckt.

In den Akten findet sich auch die Kostenabrechnung für die Hinrichtung: 292 Reichsmark sind für den Scharfrichter und seine drei Helfer zu zahlen. Cohens Leichnam wird dem Anatomischen Institut der Universität Hamburg übergeben, auch das hatte das Gericht geregelt. Mit Aushängen – 500 an der Zahl – sowie mehreren bezahlten Zeitungsartikeln wird die Öffentlichkeit auf den Fall und das vollstreckte Todesurteil aufmerksam gemacht.

Im Jahre 1950 versucht Josef Cohens Mutter Jettchen Cohen-Hess – von den USA aus, wo sie wieder geheiratet hat – eine Hinterbliebenenrente mit Bezug auf das politisch motivierte Todesurteil ihres Sohnes einzufordern. Vermutlich ohne Erfolg, da sie noch im selben Jahr in Toledo, Ohio, verstirbt.

Die Mutter, die bereits 1936 von ihrem Mann geschieden worden war, ist am Ende eine von wenigen der Familie, die den Holocaust überlebt. Der – zumindest urkundlich festgelegte – Vater von Josef Cohen, Abraham Cohen, heiratete ebenfalls noch einmal und lebt im niederländischen Stadskanaal, ehe er und seine Frau über das Durchgangslager Westerbork am 23. April 1943 nach Sobibor deportiert und dort ermordet werden. Auch die Geschwister Moritz Moses Jacob Cohen (1911–1943) und Betty Valk (1913–1944) werden umgebracht, der Bruder in Sobibor, die Schwester in Auschwitz. Josef Cohens andere Geschwister Wolff Wilhelm Cohen (1915–1948 Adelaide, Australien) und Abraham Jacob Cohen (1910–1995 Quito, Ecuador) überleben. Der erstgeborene Sohn der Familie Cohen, Moses Jakob, war 1911 bereits mit zwei Jahren verstorben.

Am 27. Januar 2015 wurden in Aurich, in der Marktstraße 16, für Vater Jakob Abraham Cohen und seine Kinder Abraham Jakob, Moritz Moses und Wolff Wilhelm Stolpersteine verlegt. Am 19. September 2018 folgte auch ein Stein für Josef Cohen.

Quellen:

- Staatsarchiv Hamburg, Prozessakte Josef Cohen, Signatur 621-1/85 447

- Alexandra Przyrembel, Rassenschande, Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation im Nationalsozialismus, Göttingen 2003, S. 417–421

- Hans Robinsohn, Justiz als politische Verfolgung, Die Rechtsprechung in „Rassenschandefällen“ beim Landgericht Hamburg 1936–1943, Stuttgart 1977

Recherche:

Bernd-Volker Brahms,

Hans-Jürgen Westermayer,

Bärbel Klein